Agatha Liévin-Bazin

(alias Dr Agatha MacPie)

Je suis docteure en éthologie, spécialisée dans le comportement social des oiseaux. Actuellement vulgarisatrice scientifique indépendante, je me consacre à des missions d’autrice (livres, podcast), de conférencière, de conseillère scientifique et d’illustratrice, où je parle invariablement d’animaux en tous genres.

Retrouvez ici mon parcours, mes productions et mes projets en cours. Bonne visite !

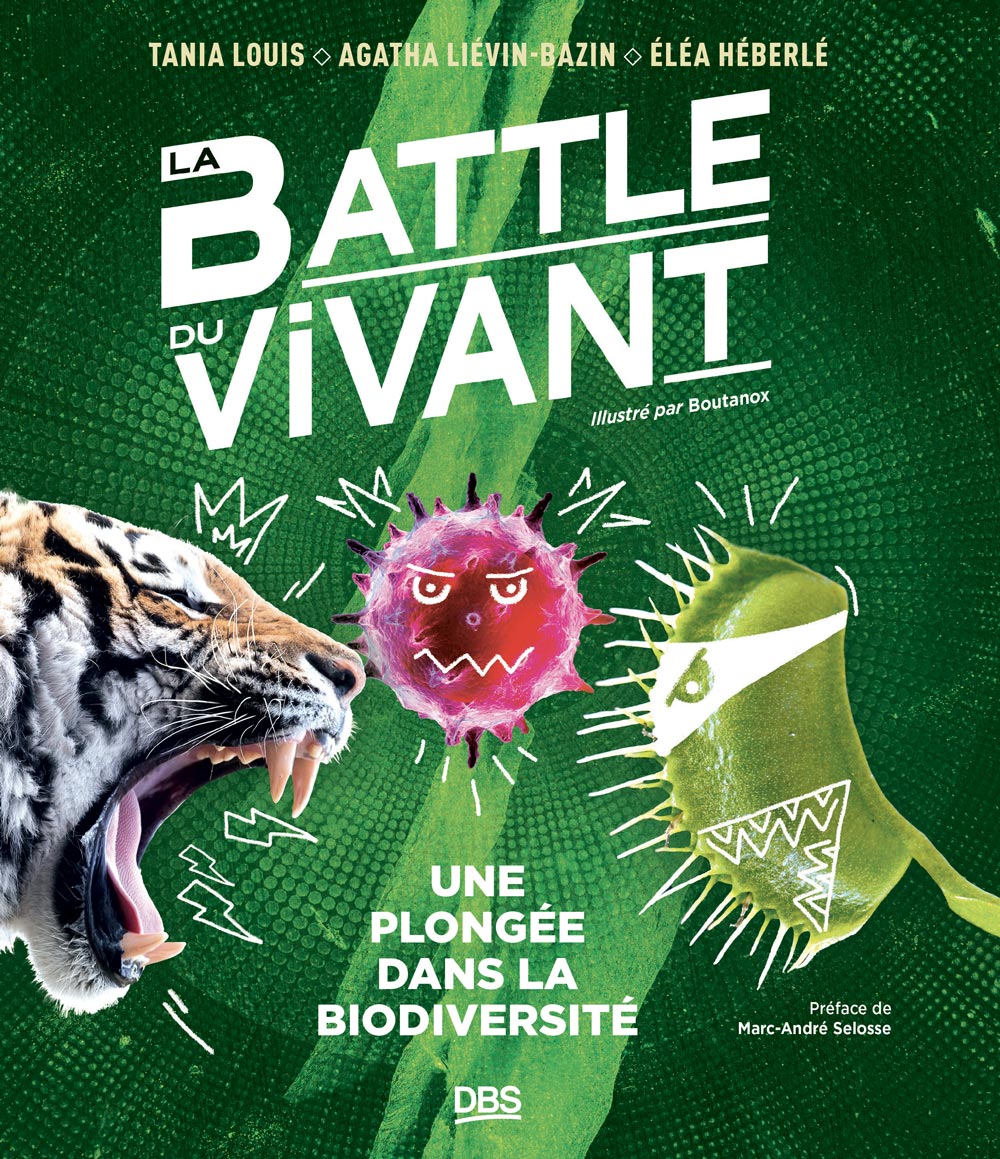

Dernière publication

Éditions De Boeck, 2023

Co-écrit avec Éléa Héberlé et Tania Louis, illustré par Boutanox

Embarquez pour un voyage illustré et ludique, à la rencontre de la biodiversité sous toutes ses formes ! Dans cet ouvrage, plantes, animaux et micro-organismes (bactéries, amibes, virus…) ont chacun leur porte-parole et sont prêts à tout pour défendre leurs modes de vie. Reproduction, alimentation, locomotion, communication… Qui sera le plus efficace ? Ou le plus original ? Chaque espèce a ses spécialités et tire son épingle du jeu de manière discrète ou spectaculaire !

À vous d’arbitrer pour désigner qui gagnera la Battle du vivant !

Ouvrage grand public, accessible dès le lycée

AGENDA

Dimanche 21 avril 2024

Conférence à trois voix autour de la La Battle du Vivant, avec Tania Louis et Éléa Héberlé aux Ateliers Éclairés,

4 rue de la Coopérative, Strasbourg

à 17h

Mercredi 15 mai 2024

Code Ø

5 Rue de Carnel 56100, Lorient

à partir de 19h

Soirée « les animaux ont de la ressource ! » avec Raphaël Lambert d’Antenne Zoologie

Conférence « entre le marteau et l’enclume : l’utilisation d’outils chez les autres animaux »