Bubo est un peu déçu que l’oiseau du Prix ne bouge pas plus que ça…

Logo du colloque 2025 par Tiffany Volle

En février dernier, j’ai reçu l’annonce par mail : la Société française pour l’Étude du Comportement Animal, la SFECA, souhaite me décerner le prix Paroles animales pour mes travaux en tant que vulgarisatrice scientifique. Ce prix, il est attribué tous les 2 ans lors du colloque annuel de la société savante à une personne extérieure au milieu académique qui vulgarise l’éthologie. Et cette année, l’événement à lieu à Nanterre où, 11 ans plus tôt, je faisais partie de l’équipe organisatrice en tant que doctorante.

Affiche du colloque de 2014. Notez le logo, c’est moi qui l’ai fait !

Les noms sont choisis parmi les propositions des membres de la SFECA et les anciens lauréat.es sont, en plus d’être des gens charmants, des collègues que j’apprécie et admire beaucoup : Emmanuelle Grundmann, primatologue spécialiste des orangs-outangs devenue comme moi autrice, Pierre Déom, l’homme derrière le magazine naturaliste illustré la Hulotte et Sébastien Moro, grand défenseur des intelligences animales sur sa chaîne et son site Cervelle d’oiseau (si vous voulez voir la meilleure vidéo d’internet, on a fait une battle de Rap tous les deux, si si).

Si la nouvelle est flatteuse et que l’honneur est grand, je dois vous avouer que cette annonce m’a beaucoup remuée. Elle m’a plongée dans la perplexité et dans un abîme de réflexions tortueuses et inquiètes. Pendant des semaines, je faisais des monologues mentaux, sous ma douche, en réfléchissant avec anxiété aux messages que je voulais faire passer avec ma présentation, quel ton adopter. Je ne voulais pas juste prendre ma récompense et partir sans rien dire de plus, alors que je gardais une petite rancœur pour le milieu de la recherche. Mais comment défendre mes valeurs, ma vision des choses en exprimant ma gratitude sans passer pour autant pour ingrate ou agressive ? Voilà ce qui me triturait les méninges.

Car, le fait est, j’entretiens un rapport compliqué à la recherche académique.

Je l’ai adulée et je l’ai détestée.

Première SFECA en Novembre 2014 à Dijon, avec un poster que j’avais bricolé à partir de données inexploitées par ma directrice de thèse.

D’un côté, le milieu de l’éthologie française m’a galvanisée. Comme rien d’autre n’a pu le faire jusqu’à présent. J’ai tellement trimé pour finalement arriver au master d’éthologie, puis à la thèse, qu’une fois que j’y étais, je voulais l’expérience complète, le full package et tout tester. J’ai assisté à quasi tous les colloques annuels de la SFECA quand j’étais en thèse (Dijon, Nanterre, Strasbourg et Orsay), en loupant quadi aucune présentation (je vous vois venir, je n’y allais pas que pour boire des coups) et j’en revenais toujours gonflée à bloc, heureuse et ravie d’avoir échangé, appris, revu les amis et noué de nouvelles relations. Certaines durent depuis plus de 10 ans et m’ont énormément apporté. Je crois que c’est ce que je préférais de mon ancienne vie, avec le contact privilégié avec les animaux, pendant les expériences.

Quel privilège de voir la recherche se faire en direct et savoir, avant le reste du monde, tout ce qui se trame dans l’intimité des labos et des stations de recherche. Découvrir ce sur quoi se penchent les collègues ailleurs en France et de par le monde est une expérience extrêmement stimulante. Et puis, c’est quand même très agréable d’avoir la sensation que l’on fait partie de la même équipe, toutes et tous, et qu’on AIME notre métier. Je le dis tout le temps et le pense au plus profond de mon cœur, il n’y a pas de plus beau métier que d’essayer de mieux comprendre les autres animaux qui nous entourent. Et je vous assure qu’il reste tant et tant de questions palpitantes à se poser !

Mais d’un autre côté, c’est un milieu hyper compétitif, jonché de vies et de rêves brisés qui peut être dur et injuste. Le manque de postes et le système de recrutement ont longtemps favorisé des profils prêts à tout, qui la jouent solo, avec de l’ego et qui n’hésitent pas à écraser les autres pour avoir une place ou un financement. Pour former les jeunes générations et travailler en équipe, ce n’est pas vraiment la meilleure association possible. Si j’ai été plutôt bien lotie au fil de mes expériences, avec des encadrantes bienveillantes (et heureusement, il y a quand même plein de gens gentils dans le milieu), ce n’est pas le cas de tout le monde.

Les directrices ou directeurs harceleurs, qui malènent leurs étudiant.e.s ou s’approprient les travaux, les démissionnaires toujours absents, qui laissent leurs étudiants en galère sans aucune aide, gérer des situations qui les dépassent…Malheureusement, ce sont des situations qui ne sont pas si rares. Et ceux qui en souffrent le plus, ce sont les précaires, les temporaires, les petites mains (étudiants de master et doctorante.e.s) sans qui, pourtant, la recherche ne peut pas se faire. Les voir écrasés par le système me fait bouillir et sortir de mes gonds.

Quant au colloque de la SFECA en lui-même, qui réunit une grande partie des éthologues de France, il pouvait aussi , dans mes souvenirs, représenter un défi semé d’embûches. Même si le cadre est plus intime que dans des gros colloques internationaux et qu’il permet aux étudiants de se lancer pour présenter leurs travaux pour la première fois, tout le monde ne jouait pas le jeu de la tolérance et de l’ouverture d’esprit. Moi-même, je me souviens avoir présenté une de mes manips de thèse et m’être retrouvée à répondre aux questions (teintées de scepticisme) du ponte de la discipline présent dans la salle, connu pour être bourru et pas toujours hyper sympa. Certains posent des questions plus pour se montrer ou pour piéger, plutôt que parce qu’ils sont intéressés par les travaux présentés. Ce n’est pas simple de rester pleine d’assurance, quand on débute, que l’on est stressée, et exposée aux critiques. En l’occurrence l’expérience que je présentais était carrée et avait donné des résultats significatifs (cheh !), donc rien à craindre sur ma méthodologie mais je me souviens accepter mon sort avec un poil d’angoisse et de résignation, en voyant la main de ce chercheur se lever instantanément, quand le moment des questions était venu.

Ça c’est le moment précis où ça se passe et où je me dis « Oh non » – SFECA 2015 à Strasbourg

En plus, certains de ces scientifiques de la « vieille école », ne considèrent pas toujours la vulgarisation comme essentielle (euphémisme). Certains estiment que c’est une perte de temps, et que seuls les scientifiques qui ne sont pas assez sérieux ou performants pour publier comme il faudrait (à un rythme donc soutenu et concurrentiel) ont le temps de s’y adonner.

C’est aussi pour ça je crois qu’une partie de moi, craignait ce rendez-vous. J’avais peur de me sentir en décalage, jugée en échec et de ne plus trouver ma place, là, parmi mes anciens collègues.

Mais, cette année, le colloque avait lieu à Nanterre, mon labo de thèse mais aussi de stage de M1 et de M2…un endroit où je me suis beaucoup investie tant professionnellement qu’émotionnellement…ce n’est donc pas rien et ça rajoute un peu en pression.

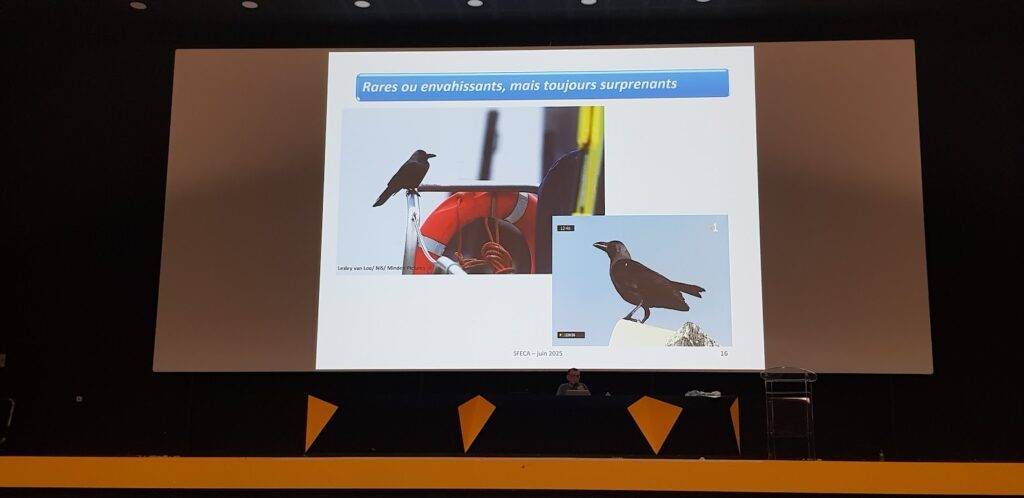

Gérard Leboucher mon ancien directeur de labo adoré, présente la conférence grand public dédiée aux oiseaux. Vous pouvez aussi constater à quel point la scène et l’écran sont gigantesques

Et puis, après deux nuits à me coucher à 3h du matin pour peaufiner ma présentation après des journées intenses, m’entraine en la faisant à blanc aux merveilleux amis qui m’hébergeait, et après avoir eu la sensation que mon cœur allait exploser d’angoisse en montant les marches de la plus grande scène que je n’ai jamais foulée, toutes mes inquiétudes se sont envolées. Seul mon témoignage et les messages que je voulais faire passer s’affichaient clairement dans mon esprit.

J’avais 30 minutes et carte blanche.

Oui, l’écran est vraiment immense

J’ai donc voulu retracer mon parcours, en appuyant bien sur les « ratés ». Je n’ai pas eu de bourse de thèse tout de suite après mon master II, ce qui aurait déjà pu être vu comme des trébuchements et le signe d’une vie académique mal engagée, mais j’ai décidé de le mettre en avant, et de monter que même les parcours qui ne sont pas linéaires ont le droit d’exister. Ils peuvent même devenir une force et prouver votre détermination à ne pas raccrocher les gants.

J’ai ensuite fait quelques retours sur différents formats de vulgarisation, leurs avantages et leurs inconvénients, quelques loupés aussi.. Je voulais donner envie aux étudiants, aux thésard.e.s dans la salle de se lancer, leur montrer tout ce que la vulgarisation peut apporter, et surtout qu’il existe forcément un medium qui leur convient. La vulgarisation est tellement multiple, que ce soit sur le fond ou la forme, il y a moyen d’expérimenter et de vraiment trouver ce qui nous plait. Moi j’ai adoré faire de la radio, pour les rencontres qu’elle a pu m’apporter, pour les confessions dans l’ambiance tamisée du studio d’enregistrement, le recours à la voix pour faire passer de l’émotion. Mais il existe plein d’autres options : le son, le dessin, le théâtre, les maquettes, les films, les podcasts, l’humour et l’émotion…Et puis, on peut toucher des gens partout, tout le temps, dans un musée d’Art ou une carrière gallo-romaine dans le Centre-Bretagne, et c’est ça toute la beauté de la chose !

Conférence/discussion dans la carrière gallo-romaine de Locuon au festival Lieux Mouvants, été 2024. Je suis le petit point bleu sur la gauche

Enfin, je souhaitais donner quelques billes, dédramatiser les interventions dans les médias. J’ai diffusé un bout de ma première intervention à la télé, et je crois qu’on peut dire que c’était loin d’être renversant. Mais, il faut remettre dans le contexte : j’avais commencé ma thèse depuis 2 mois, j’étais stressée, peu assurée, et les journalistes nous avaient prévenus de leur arrivée 40 minutes avant d’être au laboratoire. Et puis, comme à chaque fois avec la télé, les équipes filment 1h30 et ils gardent 45 secondes, bien souvent celles où vous vous grattez le nez et répétez deux fois le même mot dans la même phrase. Il fallait donc improviser, sans répétitions ou filet de sécurité. Je trouve ça drôle et instructif de voir le chemin parcouru, de constater que j’ai quand même gagné un peu d’aisance et surtout, qu’il est possible, en connaissant les contraintes des journalistes en face, de mieux se préparer à ces échanges et de moins les redouter.

C’est vrai que cela peut-être effrayant en tant qu’intervenant d’accorder sa parole aux journalistes sans savoir ce qu’ils vont en faire (la plupart du temps, il n’y pas de relecture ou de corrections possibles), craindre de voir son propos déformé, être ensuite mal vu par ses collègues et la communauté etc…mais il y a plein de personnes fiables et compétences dans les médias avec qui, on peut travailler en bonne intelligence. Et puis, rien n’interdit de dire non et d’expliquer pourquoi on ne peut pas dire ou expliquer un concept d’une façon ou d’une autre.

J’y tenais aussi, mais j’ai voulu, pour conclure, mettre en lumière certaines de mes collègues, qui avaient été récompensées par le passé pour l’excellence de leurs travaux de recherche à la SFECA et qui ont, elles aussi quitté le milieu académique, comme ma co-autrice d’Alice au Pays des sciences, Anne-Cécile Dagaeff ou Chloé Laubu, et ses poissons qui deviennent pessimistes quand ils sont séparés de leur partenaire. Je voulais montrer que, oui, on pouvait être un ou une bonne scientifique, quitter la recherche car c’est un milieu très contraignant sans avoir pour autant à rougir de son parcours, et que la vulgarisation n’est pas une activité de seconde zone, que l’on choisit comme lot de consolation.

Et puis, boum. C’est fini.

Et les réactions que j’ai pu avoir, juste après la conférence ou tout au long du colloque m’ont vraiment rendue très heureuse. J’avais peur que mon discours soit mal perçu, et au contraire, j’ai eu des retours très enthousiastes, des demandes de conseil de gens qui voulaient se lancer, d’autres de scientifiques plus aguerris qui me remerciaient de mes retours sur les interventions médias… Cela m’a touchée plus que je ne saurai le dire.

Au final, ces 3 jours n’étaient pas un rendez-vous manqué, un peu malaisant ou douloureux comme je le craignais. Je crois qu’ils ont guéri un petit bout de moi et qu’ils m’ont en partie réconciliée avec le milieu et redonné confiance dans mes pairs. J’ai été très agréablement surprise de voir à quel point l’inclusivité et la bienveillance étaient valorisés, et encouragés, notamment par tout une nouvelle génération de scientifiques qui viennent d’être titularisés. Je n’ai malheureusement pas pu y assister, mais une demi-journée du colloque était consacrée à l’éthique en éthologie : aussi bien vis-à-vis des animaux non-humains que l’on côtoie lors des expériences, que les collègues qui partagent notre quotidien. J’avais vu émerger des initiatives similaires chez nos voisins britanniques de l’ASAB, mais jamais en France, et je leur tire mon chapeau. Bravo et merci !

Tout n’est pas rose bien sûr. J’ai encore eu des échos glaçants d’untel en procès pour viol, ou untelle mise au placard pour avoir harcelé des générations d’étudiant.e.s et de collègues. J’ai entendu les inquiétudes de jeunes diplômés en « gueule de bois » post-thèse, qui se sentent perdus et sans aucun soutien. Quand on fait partie d’une équipe pendant 3 ans, le rappel vif après la soutenance, que l’on n’était dès le départ, pas fait pour rester, est souvent un moment difficile…Et puis, même pour certains en poste, les coupes budgétaires les rendent précaires et les empêchent de recruter, former, mener à bien leurs travaux. Le colloque de 2025 a bien failli ne pas voir le jour, du fait des restrictions de financement, et, en soi, c’est déj un signal d’alarme plus qu’inquiétant. Ça m’a pincé le cœur.

Mais je crois que les choses vont dans le bon sens. La communauté ose parler, dénoncer et démontre ainsi que son souhait est d’aller vers un monde plus coopératif, plus aidant. Aujourd’hui, le monde de la recherche et de la vulgarisation sont durement malmenés par des coupes de budget, certes aux États-Unis mais aussi en France. Car on vit une époque troublée où la parole et les résultats des scientifiques sont remis en question par des décideurs politiques dont les intérêts sont ailleurs (coucou la loi Duplomb)

Si l’on veut que nos métiers continuent à exister, il faut avant tout, se serrer les coudes et il n’y a plus de place dans l’équation pour des collègues violents et harceleurs. Le renouvellement des générations joue aussi beaucoup à mon sens et ceux qui avaient été éduqués à la dure, par des encadrants eux même violents ont laissé la place à d’autres, qui ont déconstruit ces carcans, qui n’apportaient rien à personne. Et on ne peut que s’en réjouir !

Même si le contexte actuel peut être un poil déprimant, j’ai été immensément heureuse de revoir mes anciens collègues, mes anciens professeurs de master, mes amis de promo de M1 et M2 devenus pour certains chercheurs ou chercheuses en poste (et oui ça arrive, croyez en vos rêves !) et découverts toutes ces questions palpitantes que se posent toute la nouvelle génération qui arrive. Des recherches qui évaluent le bien-être des chèvres grâce aux nouveaux outils numériques, la cognition des poissons cichlidés des grands lacs africains, la personnalité des chiens vieillissants, le comportement des vautours fauves face aux éoliennes ou les capacités olfactives des otaries sous l’eau. C’est merveilleux non ?

Et quel plaisir et quelle immense fierté de voir mes amis Berenika Mioduszwewska et Mark O’hara, donner une conférence plénière d’1h entière sur les recherches qu’ils mènent depuis 10 ans, tels des Indiana Jones des temps modernes, sur l’île de Tanimbar, au fin fond de l’Indonésie pour étudier l’écologie des cacatoès de Goffin. Ils ont entièrement bâti une station de recherche de leurs mains, intégré les locaux dès le début du projet et fait des découvertes majeures sur l’utilisation d’outils chez ces oiseaux. Des stars quoi.

Un cacatoès de Goffin à gauche et un corbeau calédonien à droite, illustré par mes soins pour La science à contrepied (2017)

C’est eux, qui m’ont offert un Mojito à Vienne, lors d’un autre colloque, mon tout premier à l’international en juin 2013, alors que je venais d’apprendre la veille que je venais ENFIN de décrocher le précieux sésame d’une bourse de thèse. Je ne les avais pas croisés depuis mes manips en Allemagne il y a presque 10 ans, mais le joie générée par le temps passé à leurs côtés est resté intacte. Ce sont le genre de gens qui redonnent foi en la nature humaine, vraiment.

Wild minds, la superbe et passionnante présentation de Mark et Berenika

Redescendre après tout ça, prend un peu de temps. Je crois qu’il m’a fallu un peu de temps pour digérer. Mais j’en suis revenue plus légère et revigorée.

En tout cas, c’était un excellent moment et j’espère sincèrement que je pourrai renouveler l’expérience et peut être revenir à la SFECA dans moins de 10 ans. L’enthousiasme que j’ai senti de la part de mes collègues pour la vulgarisation m’a, en tout cas, ravie et donné des raisons d’espérer.

Un concours de badge était organisé pour que chacun.e puisse l’illustrer et le customiser à sa guise

Alors merci à celles et ceux qui ont suggéré mon nom pour ce prix (merci Charlotte !), et merci de m’avoir fait confiance et de m’avoir si bien accueillie.

Et vive l’éthologie !

Je me souviens quand sur des festivals des gens te disaient « tu peux me faire un hippogriffe? » et toi « bien sûr! » et pouf en 5 minutes on avait un dessin super classe d’une bestiole imaginaire (on m’aurait demandé ça j’aurais fui) ; je me souviens de ton stage à Maisons-Alfort, et de tes anecdotes avec les capybaras ; je me souviens quand tu jouais avec plusieurs noms pour ton blog, quand tu stressais pour ta bourse de thèse ; quand tu m’envoyais des photos de l’autre bout du monde où tu étais pour écouter des gens passionnants parler d’araignées et d’escargots et de pigeons et de jecépukoi ; je me souviens de ta soutenance de thèse, de la grande fatigue qui a suivi et en même temps de ta volonté d’enchaîner avec autre chose, de quitter la recherche et d’essayer de toucher les gens qui ne sont pas dans la bulle scientifique ; je me souviens de notre visite à Montreuil où tu as découvert ce qui se faisait aujourd’hui en documentaires jeunesse ; je me souviens de tes premiers podcasts à Toulouse (j’ai tout écouté!!), tes premiers passages télé, je me souviens de ton premier contrat d’édition, de ta première dédicace, de tes premières conférences hors universités…

Je suis si fière de toi, si fière d’avoir pu assister à tout ça, d’avoir été le témoin de ta carrière de meuf badass brillante incroyable engagée et passionnante, je suis fière d’être ton amie.

Prends juste un peu moins de photos s’il te plaît dans les musées on aimerait avancer plus vite, mais franchement à part ça ❤️